Santi del 17 Luglio - Istituto Aveta

Menu principale:

- Home

- Chi siamo

-

La Scuola

- Documenti condivisi

- Scuola dell'Infanzia

- Scuola Primaria

- Uffici Amministrativi

- Modulistica

- Il mio Santo

-

Il Santuario

-

Madonna Pellegrina

- Pellegrina Anno 1950

- Pellegrina Anno 1977

- Pellegrina Anno 1982

- Pellegrina Anno 1984

- Pellegrina Anno 1985

- Pellegrina Anno 1986

- Pellegrina Anno 1987

- Pellegrina Anno 1988

- Pellegrina Anno 1989

- Pellegrina Anno 1990

- Pellegrina Anno 1991

- Pellegrina Anno 1992

- Pellegrina Anno 1993

- Pellegrina Anno 2005

- Pellegrina Anno 2006

- Pellegrina Anno 2007

- Pellegrina Anno 2008

- Pellegrina Anno 2009

- Pellegrina Anno 2010

- Pellegrina Anno 2011

- Pellegrina Anno 2012

- Pellegrina Anno 2013

- Pellegrina Anno 2014

- Pellegrina Anno 2015

- Storia del Santuario

- Bartolo Longo

- Rivista del Santuario

- Delegati Pontifici

- Gli ex voto

-

Madonna Pellegrina

- Con Gesù

- Meditando

Santi del 17 Luglio

1 Sant' Alessio -

Roma o Costantinopoli (?) V secolo – Roma, 17 luglio anno?

Fattosi povero, da patrizio qual era, Alessio trascorreva le notti sotto una scala sul colle romano dell’Aventino.

In quel luogo Papa Onorio III gli dedicò nel 1217 una chiesa, scelta ancora oggi per molti matrimoni che si celebrano nell’Urbe.

Ma quella della scala è soltanto una delle due tradizioni esistenti sul santo. Secondo quella siriaca, infatti, il giovane fuggì la sera delle nozze per recarsi a Edessa, dove visse da mendicante e morì.

La variante greco-

Fu Papa Innocenzo a scoprirne l’identità e a comunicarla ai genitori, che, straziati, si recarono al capezzale del figlio ormai morente. Una scena spesso raffigurata nell’arte. Della figura di Alessio si è impadronita anche la letteratura. (Avvenire)

Patronato: Mendicanti

Martirologio Romano: A Roma nella chiesa sul colle Aventino, sotto il nome Alessio si venera un uomo di Dio, che, come dice la tradizione, lasciò una casa ricca per diventare povero e mendicare in incognito l’elemosina.

Tutto sommato la vita di Sant' Alessio si può descrivere con poche frasi, ma sono le varie narrazioni del tempo antico, che ne arricchiscono lo svolgimento in buona parte leggendario. Vi sono tre versioni della ‘Vita’: la leggenda siriaca, la leggenda greca, la leggenda latina, che hanno trasformato la semplice e umile vita di un uomo di Dio, mendicante e asceta del V secolo, in un fiorito racconto che è stato oggetto di opere teatrali e di poesia, sia in Oriente che in Occidente.

Vi sono tre versioni della ‘Vita’: la leggenda siriaca, la leggenda greca, la leggenda latina, che hanno trasformato la semplice e umile vita di un uomo di Dio, mendicante e asceta del V secolo, in un fiorito racconto che è stato oggetto di opere teatrali e di poesia, sia in Oriente che in Occidente.

La leggenda siriaca, la prima composta fra il 450 e il 475, il cui manoscritto più antico risale alla fine del V secolo, narra di un giovane e ricco abitante della nuova Roma cioè Costantinopoli, il quale la sera delle nozze si era allontanato di nascosto imbarcandosi per l’Oriente.

Giunto ad Edessa, città dell’odierna Siria, che nel IV-

Quello che raccoglieva di giorno, lo distribuiva di sera ai poveri della città, per il suo ascetismo venne chiamato Mar-

Dopo 17 anni, quando si sentì morire, il giovane mendicante rivelò al sacrestano della chiesa la sua vera identità ed origine, il quale una mattina lo trovò morto sul sagrato.

Il sacrestano si precipitò dal vescovo Rabula (412-

Nel secolo IX comparve documentata la leggenda greca o bizantina, la quale trasformava significativamente quella siriaca. Prima di tutto dava un nome al giovane chiamandolo Aléxios (Alessio) che significa “difensore” o “protettore”, situando la sua nascita a Roma e non più in Oriente e datando la sua morte al 17 luglio, al tempo degli imperatori fratelli Arcadio e Onorio (395-

La leggenda narra che un’icona della Vergine Maria nella chiesa di Edessa (oggi secondo la tradizione, venerata nella chiesa romana di Sant’Alessio sull’Aventino), ordinò al sacrestano di far entrare in chiesa quel mendicante da considerarsi un santo, la voce si diffuse rapidamente fra il popolo dei fedeli, che presero a venerarlo.

Alessio cui non piacevano gli onori, fuggì imbarcandosi per Tarso, ma i venti prodigiosamente lo fecero approdare sulle coste italiane ad Ostia; questo fatto fu preso da Alessio come un’indicazione divina, pertanto decise di farsi ospitare come uno straniero povero nella casa paterna a Roma.

Il padre memore del figlio lontano e in difficoltà, senza riconoscerlo lo accolse con benevolenza in casa, dove Alessio rimase per 17 anni, dormendo in un sottoscala fra le umiliazioni e gli scherni dei servi.

Quando Alessio sentì che la sua fine era vicina, decise di scrivere le avventure e le origini della sua vita su un rotolo, quando morì le campane di Roma si misero a suonare a festa e fu udita una voce divina che diceva: “Cercate l’uomo di Dio affinché egli preghi per Roma”, così fu scoperto il corpo del santo, ancora con il rotolo in mano, che solo gli imperatori Arcadio ed Onorio riuscirono a sfilarglielo e leggere.

Della leggenda latina non si hanno documentazioni prima del secolo X, comparve prima in Spagna e verso l’ultimo quarto del secolo a Roma.

Qui il culto fu diffuso dall’arcivescovo metropolita di Damasco Sergio, il quale costretto a fuggire a seguito dell’invasione dei Saraceni, si stabilì presso la chiesa di San Bonifacio sull’Aventino, qui fondò una comunità monastica mista, dove i greci osservavano la Regola di s. Basilio e i latini quella di San Benedetto.

Questa comunità rivestì una grande importanza in quel tempo e fra l’altro rielaborò la leggenda greca di s. Alessio in una versione che diventò la tradizione dominante in Occidente, tale da essere inserita nella “Leggenda Aurea” di Jacopo da Varagine.

Le diversità apportate nella leggenda latina sono: la chiesa dove Alessio si sarebbe dovuto sposare divenne la stessa basilica dove il santo sarebbe stato sepolto; la mancata sposa, che la sera precedente le nozze accettò di vivere in castità, si chiamò chi sa perché Adriatica; il rotolo con scritta la sua vita, fu tolto di mano non dagli imperatori, ma dal papa stesso, presenti gli straziati genitori Eufemiano e Aglae, che finalmente seppero che quel mendicante in abiti da pellegrino, vissuto nella loro casa, era l’amato figlio.

Questa nuova versione latina ispirò canti popolari e leggende che i contadini si tramandavano da padre in figlio.

Nel 1217 papa Onorio III dedicò la chiesa di S. Bonifacio anche al leggendario Sant' Alessio; dell’antica chiesa, dopo i vari rifacimenti non è rimasto quasi nulla, nell’attuale basilica barocca, c’è la Cappella di S. Alessio e in essa è contenuto un frammento lungo circa un metro della scala sotto la quale il santo dormiva, il frammento sovrasta la statua in marmo, raffigurante Sant' Alessio sul letto di morte, vestito da pellegrino di Santiago, opera dello scultore Antonio Bergondi, seguace del Bernini.

Testimonianza artistica sulla sua vita è il ciclo di affreschi di fine XI secolo, situato nella chiesa inferiore di San Clemente a Roma; in questo ciclo compaiono già gli attributi che lo identificano, come la scala, il bastone da pellegrino, la lettera nella mano serrata dalla morte, che verranno poi ripresi dai tanti artisti che lo hanno raffigurato nei secoli successivi.

A conclusione è opportuno notare come il numero 17 compaia più volte nella vita di Sant'Alessio; 17 sono gli anni passati ad Edessa e 17 quelli trascorsi a Roma in casa de padre; il 17 luglio è la data ritenuta della sua morte, come pure egli viene celebrato in Oriente il 17 marzo e in Occidente il 17 luglio.

Ancora oggi nella Basilica di Sant'Alessio sull’Aventino, molte coppie di sposi vogliono qui celebrare il loro matrimonio. (Autore: Antonio Borrelli -

2 Beato Biagio dell’Incarnazione -

+ 1612

Diacono del convento mercedario dell’Incarnazione in Valdonquillo, il Beato Biagio dell’Incarnazione, di una forte fede e zelo per i sofferenti e bisognosi, nell’anno 1612 restituì l’anima a Dio con una morte preziosa.

L’Ordine lo festeggia il 17 luglio.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

3 San Chenelmo -

m. Gloucester, 812/821

Emblema: Corona, Scettro, Spada, Globo, Palma, Stelo fluorescente, Colomba.

Martirologio Romano: Nel monastero di Winchelcumbe nella Mercia in Inghilterra, San Chenelmo, che, principe di Mercia, è ritenuto martire.

Assai difficile è far emergere dall’oblio della storia la figura di questo santo martire.

Secondo una leggenda medioevale, quando Kenelm aveva 7 anni suo padre Kenulf (Coenwulf) morì ed il giovane principe si trovò così ad ereditare i troni di Mersia, di Sussex, di Wessex e di East Anglia.

Sua sorella Quendreda (Cynefrith o Quoenthryth) pagò il suo tutore, Asceberto, affinchè lo uccidesse nella foresta di Clent ed ella potesse rivendicare il trono. Asceberto eseguì l’incarico, ma quando fu scoperto il corpo senza vita del giovane e fu sepolto a Winchcombe in Glastonbury, numerosi prodigi iniziarono a verificarsi sulla sua tomba.

Asceberto eseguì l’incarico, ma quando fu scoperto il corpo senza vita del giovane e fu sepolto a Winchcombe in Glastonbury, numerosi prodigi iniziarono a verificarsi sulla sua tomba.

In realtà le 3 figure sono solamente fittizie, poiché Kenelm non morì a 7 anni.

É accertato che egli visse almeno sino all’adolescenza e venne poi ucciso durante una battaglia tra l’812 ed l’821.

Morendo dunque prima di suo padre non ne avrebbe conseguentemente ereditato il trono.

Nel Medioevo Kenelm fu molto venerato in Inghilterra come santo e martire ed ancora oggi le sue reliquie sono oggetto di venerazione a Gloucester e Winchcombe ove riposano.

L’iconografia lo rappresenta come un giovane principe e con in mano uno stelo fluorescente.

In alcune immagini è anche presente una colomba con una lettera nella bocca.

Il nuovo Martyrologium Romanum lo ricorda così nella tradizionale data del 17 luglio: “A Winchcombe in Mercia, in Inghilterra, ricordo di San Chenelmo, che, principe della Mercia, fu ritenuto martire”. (Autore: Fabio Arduino -

4 Beata Costanza d’Aragona -

1247 – Barcellona, Spagna, 8 aprile 1300

Figlia del re di Sicilia Manfredi e nipote dell’imperatore Federico II, Costanza nacque nel 1247.

Nel 1262 sposò Pietro III di Aragona dal quale ebbe sei figli, tra cui la futura Santa Elisabetta di Portogallo.

Sebbene direttamente coinvolta nelle burrascose vicende politiche del suo tempo, seppe mantenere un equilibrato distacco dalla vita terrena dedicandosi alla preghiera e alle opere di carità.

carità.

Morì a Barcellona il venerdì santo dell’anno giubiliare 1300 e fu sepolta nella chiesa di S. Francesco; dal 1852 le spoglie riposano nella cattedrale della città, ove viene festeggiata il 17 luglio.

Figlia di Manfredi, re di Sicilia, e nipote dell'imperatore Federico II, nata nel 1247, nel 1262 sposò a Montpellier Pietro III il Grande d'Aragona; dal matrimonio nacquero sei figli, tra i quali s. Elisabetta, regina del Portogallo.

Devotissima dell'Ordine Francescano, Costanza nel 1268 costruì il monastero di S. Chiara di Huesca e favorì poi largamente altre fondazioni e conventi. Incoronata col marito a Saragozza nel 1276, visse le delicate vicende delle guerre nazionali e della contesa del regno angioino di Sicilia da parte del marito, in gravi contrasti con il Papa Martino IV, che appoggiava Carlo d'Angiò.

Fu reggente durante la spedizione di Pietro in Africa e Sicilia (1282); avuto il regno di Sicilia dopo i «Vespri», si trasferì colà con i figli e governò con giustizia e prudenza in nome del marito e, dopo la morte di questo (1285), accanto al figlio Giacomo, sovrano del regno.

Nel 1294 fondò un monastero di Clarisse a Messina e vi professò la regola di Santa Chiara. Proclamato re di Sicilia il figlio Federico (Fadrique) e scomunicato da Bonifacio VIII che aveva riconosciuto i diritti degli angioini, Costanza obbedì ossequiosa al mandato del papa, il quale le aveva ordinato di lasciare la Sicilia, e, nel 1296, si trasferì a Roma dove l'anno seguente, per desiderio di pace, concertò il matrimonio di sua figlia Jolanda (Violante) con Roberto, duca di Calabria e figlio di Carlo II d'Angiò che, fatto prigioniero dagli aragonesi nel 1284, aveva avuto salva la vita per l'intercessione di Costanza presso il marito.

Dopo un breve soggiorno a Napoli accanto alla figlia, Costanza tornò a Roma e nel 1299 passò a Barcellona, dove legalizzò il testamento col quale, tra l'altro, ordinò la costruzione di due ospedali per i poveri, uno a Barcellona e l'altro a Valencia, sotto il governo e l'amministrazione dei Frati Minori. Morì a Barcellona l'8 aprile (venerdì santo) 1300 e ivi fu certamente seppellita nella chiesa del convento di S. Francesco.

Inesattamente alcuni cronisti fissano la data della morte al 1301 o al 1302 e il seppellimento nella chiesa di S. Chiara di Barcellona, oppure a Messina.

Le sue spoglie, che rimasero nella chiesa di S. Francesco fino al 1835, furono trasferite nel 1852 in una cappella del chiostro della cattedrale. È ricordata il 17 luglio; Dante la loda nel Purgatorio (III, 143) come la «buona Costanza». (Autore: Isidoro da Villapadierna – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

5 Santa Edvige (Jadwiga) -

Buda (odierna Budapest), Ungheria, 18 febbraio 1374 – Cracovia, Polonia, 17 luglio 1399

Jadwiga, appartenente al ramo capetingio degli Angiò regnante in Ungheria, fu regina di Polonia e Lituania. Portò a compimento l’evangelizzazione di queste terre, che la venerano come patrona. Giovanni Paolo II l’ha proclamata “Santa” l’8 giugno 1997 a Kraków, in Polonia.

Patronato: Polonia e Lituania

Etimologia: Edvige = ricca guerriera, o fortuna in battaglia, dal tedesco

Emblema: Corona, Scettro, Giglio di Francia

Martirologio Romano: A Cracovia in Polonia, Santa Edvige, regina, che, nata in Ungheria, ricevette il regno di Polonia e, sposatasi con il granduca lituano Iaghellone, che prese al battesimo il nome di Ladislao, seminò insieme al marito la fede cattolica in Lituania.

L’8 giugno 1997 a Kraków, in Polonia, Giovanni Paolo II canonizzò dinnanzi ad una folla oceanica la prima regina della sua nazione, Jadwiga (Edvige), appartenete come ricordò il Papa alla “gloriosa stirpe degli Angioini”, dunque di sangue capetingio.

Con lei si aprì il “secolo d’oro” della storia cristiana della Polonia, cioè il XIV secolo. Fonti storiche risalenti a quel tempo permettono di delinearne un profilo alquanto dettagliato e di ammirare al meglio la sua personalità e la sua spiritualità. Edvige è presentata solitamente nell’atto di “regnare servendo”, comportamento che ne fa immediatamente risaltare la sua maturità cristiana, fondata su una vita impregnata di fede e di carità.

Nei suoi confronti è riscontrabile inoltre un’ininterrotta ammirazione da parte del popolo polacco, accompagnata ad un vero e proprio culto ancora vivo oggi a distanza di secoli.

In Edvige vi era un intreccio di doti e virtù, religiosità e devozione, e tutto ciò contribuiva ad irradiare santità in ogni sua attività quotidiana. Dalla sua profonda ascesi cristiana, scaturì un giusto autocontrollo volto a dominare il suo carattere forte e vivace.

Nata a Buda nel 1374, dalla stirpe capetingia degli Angioini a quel tempo regnati sull’Ungheria, dovette appena maggiorenne annullare gli “sponsalia de futuro” stipulati dai suoi genitori quando lei aveva solo quattro anni, com’era tipica prassi medievale, per combinare un matrimonio con Guglielmo d’Asburgo.

aveva solo quattro anni, com’era tipica prassi medievale, per combinare un matrimonio con Guglielmo d’Asburgo.

Il 18 febbraio 1386 sposò invece il granduca lituano Jagello, che promise di ricevere il battesimo insieme con tutta la sua nazione, ultimo baluardo pagano in Europa, nonché l’unificazione alla Polonia. Pare che Edvige sia giunta a prendere una decisione così importante per la sua vita a seguito di un lungo travaglio interiore, intense preghiere dinnanzi al Crocifisso di Wawel e parecchie consultazioni con vescovi e nobili polacchi.

Questo matrimonio cambiò la storia europea, trasferendo la frontiera della civiltà occidentale sino ai confini orientali del neonato regno polacco-

Aperta la strada alla cristianizzazione della Lituania, si rese necessario fornire un’adeguata formazione religiosa. A tal scopo Edvige decise di fondare a Praga un collegio per i futuri sacerdoti lituani. Nel documento protocollare dell’atto di fondazione, lei stessa spigò come tale fondazione fu preceduta da lunghe consultazioni ed intense preghiere.

Ritenendo che anche l’Università di Cracovia dovesse collaborare all’opera di evangelizzazione, l’11 gennaio 1397 con il consenso del papa Bonifacio IX fondò la prima Facoltà Teologica polacca. La regina ebbe così a cuore questa sua opera tanto da lasciarvi in testamento le sue gemme ed altri beni personali per anche dopo la sua morte avesse potuto crescere e funzionare al meglio. Queste operazioni, apparentemente pure espressioni di mecenatismo, furono in realtà il frutto della sua fede matura e lungimirante.

Sin dalla sua infanzia Edvige era stata a leggere abitualmente la Sacra Scrittura, il Salterio, le Omelie dei Padri della Chiesa, le meditazioni e le orazioni di San Bernardo, i Sermoni e le Passioni dei Santi ed altre opere religiose classiche. Alcune di esse vennero tradotte su sua iniziativa in lingua polacca e fece redigere un salterio in tre versioni linguistiche, denominato “Salterio Floriano”, oggi custodito nella Biblioteca Nazionale di Varsavia.

Giovanni Štìkna, Stanislao di Scarbimiria ed Enrico di Bitterfeld, guide spirituali di grande pregio, furono messi a disposizione degli ecclesiastici, dei cortigiani e degli uomini di cultura, assicurando loro in tal modo non solo una formazione culturale.

Edvige esigeva infatti dal clero un alto livello sia spirituale e che culturale.

In quei tempi, in cui vi fu un amalgamazione di varie credenze, dottrine e prassi, spesso provenienti dal mondo pagano, Edvige si rivelò sempre fedele alla tradizione ed in profonda comunione con la Sede Apostolica. Al tempo stesso si dimostrò tollerante nei confronti delle altre confessioni cristiane e delle altre religioni. In tale direzione va citato l’esempio della fondazione della chiesa e del convento dei Benedettini slavi a Cracovia, che avrebbero dovuto recarsi nella Rus’Rossa per celebrare la liturgia nel rito slavo, per giungere pacificamente ad un riavvicinamento fra i differenti culti. In qualità di sovrana cristiana, seppe testimoniare la sua fede con irrepetibile sensibilità; per esempio, per ravviare il culto nella cattedrale di Cracovia, fondò nel 1393 il “Collegio dei 16 Salmisti”, perché giorno e notte potesse risuonarvi la gloria di Dio.

In occasione del Giubileo dell’Anno Santo 1390, desiderando poter avvicinare tutti i suoi sudditi, polacchi, lituani e ruteni, ai frutti spirituali della Chiesa, ma ben conscia degli enormi disagi di natura politica e sociale ai quali sarebbero stati esposti in pellegrinaggio per Roma, chiese ed ottenne dal papa Bonifacio IX la grazia di poterlo celebrare nel proprio paese.

Incoronata “Regina della Polonia”, con il passare del tempo prese parte sempre più attivamente agli affari pubblici dello suo stato, rivelando sempre più la sua prudenza e saggezza politica. Dal 1389 si trovò ripetutamente a dover fare da mediatrice nei rapporti conflittuali fra la Polonia e l’Ordine teutonico, nonché in varie rivalità familiari.

Consapevole dell’immane pericolo che i Turchi costituivano per l’Europa cristiana, Edvige tentò di dissuadere l’ambizioso duca lituano Vitoldo dal disperdere le forze dell’esercito polacco-

Ma gli affari dello stato non le impedivano di soccorrere i suoi sudditi nei loro bisogni quotidiani. Ciò è testimoniato anche dai registri dei conti reali. In Edvige è sicuramente da sottolineare l’acuto senso, non solamente di giustizia, ma di rispetto per ciascun essere umano. Un episodio in particolare dimostra inequivocabilmente la fermezza che la contraddistinse sempre nel difendere i deboli e gli oppressi. Nel 1386, avendo appreso che gli abitanti di un villaggio erano stati privati dei loro beni da parte dei cavalieri reali, ordinò che fossero risarciti non solo i danni materiali, ma, preoccupata della ferita provocata alla loro dignità umana, affermò con dolore: “Se pure abbiamo restituito il bestiame ai coloni, chi restituirà loro le lacrime?”. Questa domanda, tramandataci dai cronisti del tempo, pone in rilievo il suo “genio del cuore”, al punto che Konrad Górski, storico della spiritualità polacca, l’ha definita “l’espressione più profonda della cultura cristiana”.

Solita contemplare l’immagine del Crocifisso Nero di Wawel, la santa regina attingeva amore e forza per regnare servendo, lo slancio missionario, l’umiltà di cuore, l’altruismo e la pace nel soffrire e nell’agire. Diverse fonti ricordano come fosse solita assistere alla Messa nei giorni feriali, anche durante i suoi viaggi.

La croce l’accompagnò sempre nel suo pellegrinaggio terreno, anche nelle circostanze più difficili: la morte prematura del padre, il distacco dalla casa paterna a Buda, l’incoronazione a Regina all’età di dieci anni in un regno a lei ignoto, la rassegnazione circa i falliti progetti matrimoniali dell’infanzia, la tragica morte della madre nel 1387 e dell’ultima sorella nel 1395, le calunnie diffuse nei suoi riguardi nelle corti europee, il tentativo di creare discordia fra lei e suo marito Ladislao Jagello più anziano di lei. Ma in tutte le numerose e complesse difficoltà politiche e umane in cui venne a trovardi, Edvige seppe sempre prodigarsi con tutto l’amore possibile.

Una di queste fu rappresentata dalla lunga attesa dell’erede al trono. Nel Medioevo, infatti, la sterilità della donna era considerata un segno del castigo divino: Edvige dunque ne soffriva, tanto più che sperava di rafforzare l’unione polacco-

Grazie al noto cronista polacco Jan Dlugosz conosciamo lo stato d’animo della regina in questo periodo, tramite la sua risposta al re: “Da lungo tempo ho allontanato da me il fasto del secolo e non lo voglio seguire in prossimità della morte, che, abbastanza spesso, il parto è solito causare, ma piuttosto voglio piacere a Dio, il quale mi ha donato la fecondità, tolto l’obbrobrio della sterilità, non per lo splendore dell’oro e delle gemme, ma nella mansuetudine dell’umiltà”.

Purtroppo ebbe modo di gioire assai poco della sua maternità fisica, perché la neonata erede al trono Elisabetta Bonifacia morì in breve tempo. A distanza di quattro giorni, il 17 luglio 1399, si spense anche Edvige, alla giovanissima età di 25 anni e 5 mesi. Premurosa della sorte del coniuge, preoccupata per la solidità dello stato e per la continuità della dinastia Jagellonica, prima di morire consigliò al marito di sposare Anna di Cilli, figlia del Guglielmo e nipote del re San Casimiro il Grande.

Nonostante la grande venerazione tributatale spontaneamente dal popolo polacco, vi sono voluti ben sei secoli per giungere al riconoscimento ufficiale del suo culto con la canonizzazione.

Il passo necessario per arrivare a tale traguardo è stato il riconoscimento da parte della Congregazione delle Cause dei Santi di una guarigione miracolosa da “otomastoidite purulenta destra cronicizzata con ipoacusia a labirintito”, che ha visto quale protagonista la signora Anna Romiszowska. Nata a Varsavia il 10 marzo 1924, all’età di 2 anni, dopo una scarlattina, si verificò un primo episodio flogistico all’orecchio destro. Nel dicembre 1949, all’età di 26 anni, a seguito di un’angina, fu nuovamente colpita al medesimo organo da una otite acuta, che venne curata con la penicillina. Assai poco giovamento poté trarre la paziente da questo trattamento, a causa della comparsa di un acuto dolore in sede retroauricolare e stato febbrile. Fu trattata con i raggi ultravioletti e poi ricoverata nella clinica otoiatrica dell’Università di Varsavia, ove rimase ben due settimane.

In seguito al ricovero si manifestò un’otorrea purulenta. Gli accertamenti radiologici rilevarono un’osteite dell’apofisi mastoidea. Per i numerosi rischi dell’intervento e dell’anestesia la signora Romiszowska fu curata con la penicillina, ma peggiorò per la comparsa di vertigini e senso di nausea. Fu sottoposta a nuovi e più approfonditi esami, che confermarono l’otomastoidite purulenta con chiara sofferenza uditiva e vestibolare, vertigini e vomito. Temendo delle complicazioni endocraniche, alla paziente fu prescritto l’intervento chirurgico della trapanazione del cranio. Il 16 agosto 1950 la fu ricoverata nella Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Cracovia, per essere operata il giorno seguente. All’indomani la paziente riferì un improvviso netto miglioramento. Venne dunque sottoposta a nuovi accertamenti radiologici e otofunzionali, che esclusero definitivamente la necessità dell’intervento. La paziente, guarita, fu dimessa già il 18 agosto. Fu successivamente sottoposta a nuovi controlli, che evidenziarono una piccola perforazione, tessuto di granulazione e un deciso miglioramento degli esami.

La guarigione avvenne dunque in poche ore il 17 agosto 1950, nel quarto giorno della novena all’allora Beata Edvige, nella quale la paziente coinvolse l’intera sua famiglia, in cui il culto della regina era vivo da ben tre generazioni. Inoltre durante la novena la malata applicò sulla parte dolente un pezzo di stoffa in cui erano state avvolte le ossa della beata il 14 luglio 1949 in occasione dell’esumazione, del riconoscimento e della traslazione delle reliquie nel nuovo sarcofago nella Cattedrale di Cracovia.

Il 19 dicembre 1996 la Consulta Medica predisposta dalla congregazione vaticana dichiarò all’unanimità tale guarigione come estremamente rapida, definitiva e scientificamente inspiegabile. Il 7 febbraio 1997 anche tutti i membri teologi espressero voto affermativo riguardo a questa guarigione, riconoscendone la preternaturalità ed attribuendola all’intercessione della Beata Edvige. Il 4 marzo seguente giunsero alla medesima conclusione i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi chiamati ad esprimersi. Jadwiga poté così essere elevata agli onori degli altari con il titolo di “Santa”. (Autore: Fabio Arduino -

6 Sant' Ennodio di Pavia -

m. Pavia, 17 luglio 521

Magno Felice Ennodio, di origine gallica, rimase orfano e trascorse la fanciullezza a Ticinum (Pavia), prima presso una zia e poi, morta questa, presso una famiglia. Nel 493, dopo un breve fidanzamento, fu accolto dal vescovo sant'Epifanio nel clero pavese. Nel 514, morto il vescovo Massimo, gli successe sulla cattedra episcopale di Pavia. Per incarico di Papa Ormisda si recò due volte a Costantinopoli, cercando di ricomporre lo scisma acaciano. Morì a Pavia nel 521.

Le reliquie sono custodite nella basilica di San Michele. Numerosi i suoi scritti, che per erudizione e profondità ne fanno un Padre della Chiesa. (Avvenire)

Martirologio Romano: A Pavia, Sant’Ennodio, vescovo, che nei suoi inni esaltò la memoria e le chiese dei santi e fu generoso dispensatore di beni. Magno Felice Ennodio, di origine gallica, nacque probabilmente ad Arles da una famiglia consolare. Rimasto orfano trascorse la fanciullezza a Ticinum (Pavia), prima presso una zia e alla morte di quest’ultima presso una famiglia generosa. Nel 493, dopo un breve fidanzamento, abbracciò la vita ecclesiastica e fu accolto dal vescovo S. Epifanio nel clero pavese. Il vescovo gli affidò l’insegnamento della retorica ai giovani, fino al 494, quando fu ordinato diacono. Partecipò ad una delicata missioni di ordine politico, finché nel 514, alla morte del vescovo Massimo, fu eletto vescovo di Pavia. Per incarico di Papa S. Ormisda compì due legazioni a Costantinopoli, nelle quali si adoperò per la ricomposizione dello scisma acaciano. Morì a Pavia il 17 luglio 521. Le sue reliquie sono custodite nella basilica di S. Michele, dove si conserva anche il suo epitaffio che ne loda la fedeltà alla Sede Romana, la carità verso i bisognosi, l’erezione di chiese. Numerosi sono gli scritti di S. Ennodio, che per l’erudizione e la profondità gli permettono di essere collocato fra i Padri della Chiesa. (Autore: Adriano Disabella – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

7 San Fredegando -

Martirologio Romano: A Deuren vicino ad Anversa in Austrasia, nell’odierno Belgio, San Fredegando, che si dice sia venuto monaco dall’Irlanda, compagno di San Foillano e altri nella peregrinazione e nel lavoro missionario.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

8 San Generoso di Tivoli -

Etimologia: Generoso = nobile d'origine, dal latino; prodigo, significato odierno

Emblema: Palma

Il Baronio lo ha iscritto nel Martirologio Romano alla data del 17 luglio. Ma dalle memorie tiburtine appare unicamente che le reliquie del martire giacevano sotto l'altare maggiore della chiesa di S. Lorenzo, cattedrale di Tivoli.

Non conoscendo nulla del Santo, sono state emesse alcune ipotesi per identificarlo.

Per alcuni Generoso è il "generoso" vescovo di Tivoli, ricordato da Procopio senza darne il nome, che fu ucciso dai Goti insieme col suo popolo, sotto Totila. Molto acuto e molto vicino alla verità è quanto scrive il Delehaye nel Cornmento al Martirologio Romano: "Certum vero Generosam martirem ad diem 17 iulii fastis Latinorum inscriptam fuisse cum reliquis martyribus Scillitanis. Haec fortasse seorsim a sociis Tibure colebatur sub nomine Generosi".

Tale giudizio era stato già intuito dal Lanzoni.

In un affresco sovrastante il trono vescovile della cattedrale, Generoso è rappresentato come militare, mentre confessa la fede davanti al giudice: risale al tempo di Pio VII, già vescovo di Tivoli. (Autore: Filippo Caraffa – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

9 San Giacinto -

Martirologio Romano: Ad Amasra in Paflagonia, nell’odierna Turchia, San Giacinto, martire.

Giaculatoria -

10 Santa Giusta -

Martirologio Romano: A Siviglia nell’Andalusia in Spagna, Sante Giusta e Rufina, vergini, che, arrestate dal governatore Diogeniano e sottoposte a crudeli supplizi, patirono il carcere, l’inedia e altre torture: Giusta morì in prigione, mentre a Rufina, per aver confessato la sua fede nel Signore, fu spezzato il collo.

Giusta e Rufina, Sante, martiri di Siviglia.

Patrone della città di Siviglia, sono menzionate nel Martirologio Geronimiano (soltanto Giusta), in quelli di Adone e di Usuardo (19 luglio) e nel Romano (18 dello stesso mese.

Nei libri liturgici mozarabici la commemorazione è sempre al 17 luglio.

Il culto delle loro reliquie è abbondantemente testimoniato dal sec. VII ed il racconto del loro martirio, benché conservato in codici del sec. X, risale al sec. VI; lo stile sobrio, l'esatta descrizione dei riti siri in onore di Adone e Salambò, e la precisione di altre notizie storiche ci permettono di pensare, se non ad un teste oculare, almeno a un autore che raccolse con cura tradizioni orali o scritte non ancora deformate.

descrizione dei riti siri in onore di Adone e Salambò, e la precisione di altre notizie storiche ci permettono di pensare, se non ad un teste oculare, almeno a un autore che raccolse con cura tradizioni orali o scritte non ancora deformate.

Giusta e Rufina vendevano oggetti di ceramica.

In occasione delle feste di Adone, che si celebravano in Siviglia dal 17 al 19 luglio, i devoti di questa divinità orientale facevano una processione coll'idolo, e andavano danzando di casa in casa per chiedere un obolo; arrivati da Giusta e Rufina, chiesero alcuni vasi per fiori, che dovevano essere usati per i «giardini di Adone».

Il rifiuto delle Sante ebbe come conseguenza la distruzione della loro merce ed esse distrussero a loro volta Ndolo Salambò; il governatore Diogeniano pertanto le fece rinchiudere in carcere e torturare.

Dovendosi celebrare una nuova processione Diogeniano dispose che le due donne vi partecipassero a piedi nudi.

Giusta mori poi in carcere; Rufina fu decapitata.

L'epoca del martirio è ignota.

Diverse città, oltre a Siviglia, hanno le sante come patrone, o hanno intitolato loro una chiesa: Orihuela, Huete, Maluenda, Badajoz, Lisbona, ecc.

Sono rappresentate con oggetti di ceramica in mano o con gli strumenti del martirio o con un leone ai piedi; spesso si stagliano sullo sfondo della celebre torre della cattedrale di Sivíglia, «la Giralda».

A Maluenda (Saragozza), nella chiesa loro dedicata, si conserva una pittura del XV sec.; una si trova a Siviglia, nella cattedrale, un'altra, di Zurbarán, a Parigi, nel museo del Louvre, un'altra ancora nella stessa cattedrale di Siviglia ed, infine, una di Goya a Madrid, nel Museo del Prado e una di Murillo al Museo provinciale di Siviglia.

(Autore: Manuel Sotomayor – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

11 San Koloman (Colman) -

Irlanda X sec. -

Martirologio Romano:

Fino al 1633 fu patrono principale delle terre austriache, poi subentrò in tale devozione San Leopoldo margravio, detto “il Pio”. Koloman era di origine irlandese e mentre si recava come pellegrino in Terra Santa, nel 1012 arrivato a Stockerau, presso Vienna, fu scambiato per una spia e venne ucciso.

Secondo la tradizione, l’albero a cui fu appeso dopo essere stato ferito, si conserva ancora nel castello di Kreuzenstein, presso Vienna, mentre il suo corpo riposa a Melk, nella tomba fatta costruire in suo onore dal margravio Enrico II.

Il suo culto iniziò quasi subito, il 13 ottobre 1014, estendendosi rapidamente in Austria, Ungheria, Tirolo, Baviera e Palatinato; molte cappelle vennero erette dappertutto in suo onore, specialmente  sulle zone di montagna; ancora oggi lungo i sentieri campestri e montani, vi sono fontane dedicate al Santo.

sulle zone di montagna; ancora oggi lungo i sentieri campestri e montani, vi sono fontane dedicate al Santo.

Insieme ai santi Fridolino e Leonardo era invocato per la guarigione degli equini e bovini, gli animali abitualmente venivano portati il 13 ottobre nei pressi di qualche chiesa a lui dedicata, per essere benedetti.

San Koloman è invocato contro la peste; si narra appunto che nel 1713, mentre la peste infuriava in tutta l’Austria, la città di Melk fu preservata, perché gli abitanti avevano invocato il santo, offrendogli un cero di settanta libbre.

Impropriamente nel “Martirologio Romano”, almeno nella precedente edizione, san Koloman veniva considerato come martire; viene rappresentato in abito di pellegrino con il bordone in una mano e la corda nell’altra, che ricorda la sua impiccagione. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Bisogna incominciare dalla morte, perché di lì parte la sua storia conosciuta: quella che lo vede adottato come patrono da un popolo che lo ha visto morire come un criminale. Koloman è originario dell’Irlanda, e non sappiamo se sia prete, monaco o laico né che cosa facesse in patria. Dice di lui il Martirologio Romano: "Mentre andava verso la Terra Santa come pellegrino in nome di Dio [...] arrivò alla Gerusalemme celeste".

Lasciata la sua isola, Koloman approda sul Continente e poi si inoltra nel territorio dell’Austria Inferiore, che è la Marca orientale, ossia la provincia di confine, a est, dell’Impero germanico, sul quale regna Enrico II. Governa questo territorio la famiglia marchionale dei Babenberg, con il compito di mantenere sicuri i confini contro le minacce di aggressione da parte degli ungheresi o dei boemi: il pericolo c’è sempre. Il territorio vive una situazione continua di preallarme, che rende tutti sospettosi. E che sarà fatale a Koloman.

Il suo cammino attraverso l’Austria lo porta a Stockerau, poco lontano da Vienna, e lì si trova d’improvviso catturato, malmenato: non parla la lingua, lo credono una spia ungherese o boema, e per lui è finita: preso, picchiato e alla fine impiccato a un albero.

Uno dei racconti tradizionali sulla sua morte parla invece di un patibolo, di una forca. Poi, come accade di frequente all’epoca e anche dopo, il corpo è rimasto lì per lungo tempo a pendere, per ammonimento ai vivi. Ma poi la gente vede che quel corpo rimane sempre intatto, nonostante il passare dei giorni.

Un altro racconto tradizionale dice che nel frattempo il patibolo al quale è appeso ha messo radici, rami e foglie, diventando prodigiosamente un albero. E il corpo rimarrà intatto per 18 mesi. La gente grida al miracolo, all’intervento divino che proclama l’innocenza di Koloman; e incomincia spontaneamente a dedicargli un culto, specialmente nelle campagne, costruendo edicole e cappelle in suo onore. Due anni dopo la morte di Koloman, il vescovo della regione ne fa trasferire il corpo da Stockerau a Melz, la cittadina nella quale risiede il signore della Marca orientale.

Questi provvede a far costruire una tomba per la preziosa reliquia e ne affida la custodia a una comunità di Canonici regolari. Rapidamente il culto per l’innocente pellegrino messo a morte si diffonde in tutta l’Austria, che più tardi farà di lui uno dei suoi patroni nazionali.

Si dedicano a San Koloman chiese e cappelle anche in Baviera, in Svevia, nel Palatinato, nel Tirolo e in Ungheria.

San Koloman viene invocato contro la peste e anche contro le malattie del bestiame: nelle campagne d’Austria nasce la consuetudine di far benedire cavalli e bovini in occasione della sua festa, che all’epoca si celebrava il 13 ottobre.

La devozione al santo viene incoraggiata dal Papa Pasquale II, che regge la Chiesa dal 1099 al 1118, e dopo di lui altrettanto fanno altri tre pontefici: Clemente VI (1342-

Durante la pestilenza che fa strage in Austria nel 1713, la città di Melz resta immune dal flagello, e ne dà il merito a San Koloman. (Autore: Domenico Agasso – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

12 San Leone IV -

m. 855

(Papa dal 10/04/847 al 17/07/855)

Appena eletto, s’impegna energicamente a realizzare l’opera difensiva iniziata dal predecessore, e circonda l’area dei borghi con mura e torrioni, creando così la “Città Leonina”.

Nell’849, quando i lavori sono ancora in corso, ecco arrivare un’altra flotta di predoni: ma li affrontano subito, in mare, le navi di Napoli, Gaeta e Amalfi, ora alleate del Papa. Riesce ugualmente a sbarcare una parte dei predoni: ma a terra viene rapidamente dispersa da un piccolo esercito, al comando dello stesso Leone IV.

È la prima vittoria non bizantina e non carolingia nella Penisola; la prima modesta e preziosa vittoria tutta “italiana”. Leone IV è ricordato soprattutto come grande costruttore: ha riedificato l’antica città marittima di Porto e fortificato Civitavecchia, Ostia e Ameria (oggi Amelia). In Roma ha ricostruito e rifatto importanti chiese, e altre ne ha innalzate o restaurate fuori dall’Urbe.

È un pastore che per necessità deve farsi anche diplomatico e stratega, ma che non dimentica il suo dovere primario, occupandosi soprattutto di rafforzare la disciplina del clero. A questa necessità dedica infatti due concili particolari: quello di Pavia nell’850 e quello di Roma nell’853. Verso la fine del pontificato vede giungere dalla Gran Bretagna il re Etelvolfo, sovrano dei Sassoni occidentali, che riceve da lui la corona regia in San Pietro, accompagnato dal figlio e futuro successore Alfredo.

Il loro soggiorno nell’Urbe dura un anno, ed è un evento provvidenziale per i numerosi Sassoni che vi risiedono, e che poco tempo prima hanno perduto le loro case nel famoso “incendio di Borgo”: i due sovrani, infatti, li aiutano generosamente a ricostruirle.

Martirologio Romano: A Roma presso San Pietro, San Leone IV, Papa, difensore dell’Urbe e sostenitore del primato di Pietro.

Sin da giovane era conosciuto fra i suoi concittadini romani, come un uomo d’esempio di purezza e maestro di vita interiore, fama che travalicava le mura del monastero benedettino di S. Martino, vicino alla Basilica di S. Pietro, di cui era monaco stimato.

Papa Gregorio IV (827-

Il figlio di Radoaldo, di cui non si conosce purtroppo il nome, fu ordinato sacerdote dal papa Sergio  II (844-

II (844-

Per l’urgenza della situazione creatasi con le incursioni saracene dell’846, la sua consacrazione avvenne il 12 aprile 847 senza attendere l’approvazione imperiale, come da consuetudine. Divenuto papa, Leone IV si prodigò per riparare i danni subiti da Roma a causa delle incursioni arabe, ricostruendo chiese e monumenti; apprestò una flotta sul mare per contrastarli e stabilì guarnigioni di difesa lungo tutta la costa tirrenica; creò la “città leonina”, cioè fortificò con mura di difesa tutto il quartiere intorno a S. Pietro, da Trastevere a Castel S. Angelo.

Quest’opera grandiosa fu realizzata con il contributo dell’imperatore Lotario, della Francia e della Germania, alla sua costruzione furono adibiti i saraceni catturati nella battaglia navale di Ostia, avvenuta nell’849, vinta dalla Lega promossa dal papa tra Napoli, Amalfi, Gaeta e la flotta romana, la costruzione fu inaugurata il 27 giugno 852.

Ricostruì in un luogo più sicuro la distrutta, sempre dai saraceni, ‘Centumcellæ’ che prese il nome di Leopoli (oggi Civitavecchia). La sua opera di pontefice lo vide impegnato a dirimere varie questioni di competenza fra vescovi dell’impero e nel contempo ad affermare sempre più la dignità e l’indipendenza della Santa Sede dall’Impero stesso, per questo i rapporti fra il papa e Lotario e suo figlio Ludovico, a partire dalla mancata ratifica imperiale alla sua elezione, si fecero difficili e spesso vicini alla rottura.

L’imperatore non rinunciò ad affermare i diritti sovrani su Roma, Leone IV si lamentò del contegno avuto da emissari imperiali, i quali avevano assassinato un legato pontificio inviato a Lotario. Leone recatosi a Ravenna dove stavano gli assassini, li arrestò e condotti a Roma furono processati e condannati a morte, fra la protesta dell’imperatore che si richiamava ad accordi stipulati con il papa Gregorio II, per l’inviolabilità delle persone poste sotto la protezione del sovrano o del papa.

Poi vi fu la questione della protezione dell’imperatore accordata allo scomunicato Cardinale Anastasio, che aveva idee di antipapa, che poi metterà in pratica dopo la morte di Leone.

Convocò in S. Pietro un Concilio (853-

13 Santa Marcellina -

327 -

Marcellina nacque a Roma (o, secondo altre fonti, a Treviri) da famiglia patrizia verso il 327 e si convertì in gioventù al cristianesimo.

Fu maestra di fede per i fratelli minori, Satiro e Ambrogio, soprattutto dopo la morte della madre. Il secondo sarebbe divenuto il celebre Santo vescovo di Milano.

Nel giorno di Natale del 353 la donna ricevette il velo verginale da Papa Liberio in San Pietro in vaticano. Nel 374, all'elezione del fratello, si trasferì con lui e Satiro a Milano.

Nella città lombarda Marcellina continuò la vita comunitaria con le compagne venute da Roma. Morì nel 397, pochi mesi dopo Ambrogio, e fu sepolta nella basilica ambrosiana.

Nel 1838 il milanese monsignor Luigi Biraghi fondò l'Istituto religioso femminile delle suore di santa Marcellina, impegnate per vocazione nell'educazione culturale e morale della gioventù femminile. (Avvenire)

Etimologia: Marcellino, diminutivo di Marco = nato in marzo, sacro a Marte, dal latino

Emblema: Giglio

Martirologio Romano: A Milano, Santa Marcellina, vergine, sorella del vescovo sant’Ambrogio, che ricevette a Roma nella basilica di San Pietro il velo della consacrazione da Papa Liberio nel giorno dell’Epifania del Signore.

Sorella maggiore di San Satiro e di Sant’ Ambrogio, probabilmente nacque a Treviri circa l'anno 330 quando il padre vi si trovava come alto funzionario imperiale.

S. Ambrogio attesta che la sorella Marcellina ricevette il velo verginale dalle mani del papa Liberio nella basilica di S. Pietro in Vaticano nel Natale di un anno che sembra essere il 353: nel Devirginibus dà il testo de] discorso pronunciato dal papa in quella circostanza. La Santa, che aveva seguito a Milano i suoi fratelli per essere loro collaboratrice, sopravvisse a Sant’ Ambrogio (m. 397).

Morta il 17 luglio di un anno non ben precisato (sembra però ca. il 400) fu sepolta nella cripta della basilica di S. Ambrogio, presso la tomba del fratello. Un'antica Vita la dice morta ai tempi del vescovo San Simpliciano (397- tuttavia, non contiene dati biografici di particolare interesse. Nel 1812 i resti mortali di Marcellina, tolti dal sepolcro nel 1722 dall'arcivescovo card. Benedetto Erba-

tuttavia, non contiene dati biografici di particolare interesse. Nel 1812 i resti mortali di Marcellina, tolti dal sepolcro nel 1722 dall'arcivescovo card. Benedetto Erba-

Oltre al De virginibus, scritto dietro sua richiesta e a lei dedicato, ci sono rimaste tre lettere indirizzate alla sorella dal Santo sul suo conflitto con Giustina, sulla invenzione dei corpi dei Ss. Gervasio e Protasio e sulla questione della sinagoga di Callinico. Nel discorso funebre per la morte del fratello Satiro, inoltre, Ambrogio accenna anche al grande dolore provato, in quella circostanza, dalla sorella Marcellina.

La festa di Marcellina viene celebrata il 17 luglio. In onore della Santa sorella di Ambrogio, nel 1838, mons. Luigi Biraghi, direttore spirituale del Seminario maggiore di Milano e successivamente dottore della Biblioteca Ambrosiana, con l'aiuto di suor Marina Videmari, fondava a Cernusco sul Naviglio (Milano), l'Istituto religioso femminile delle " Marcelline", per l'educazione culturale e morale della gioventù femminile, soprattutto di condizione distinta (con l'impegno però di educare gratuitamente anche le fanciulle povere).

Nella Certosa di Pavia si trova un dipinto di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone (notizie 1481-

Agli Invalides di Parigi esisteva inoltre una statua in marmo della Santa, scomparsa durante la Rivoluzione francese. (Autore: Antonio Rimoldi – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

14 Santi Martiri Scillitani (17 luglio)

Martirologio Romano: A Cartagine, nell’odierna Tunisia, anniversario della morte dei Santi martiri Scillitani, Sperato, Nartzale, Cittino, Veturio, Felice, Aquilino, Letanzio, Gennara, Generosa, Vestia, Donata e Seconda, che per ordine del proconsole Saturnino furono, dopo una prima confessione della fede in Cristo, gettati in carcere; condotti in ceppi il giorno seguente, confessarono con fermezza di essere cristiani e, al rifiuto di onorare l’imperatore come dio, furono condannati a morte: messisi tutti in ginocchio sul luogo dell’esecuzione, furono decapitati con una spada mentre rendevano grazie a Dio.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

15 San Nicola II Romanov -

Scheda del Gruppo cui appartiene: "Santi Martiri della Famiglia Imperiale Romanov"

Carskoe Selo, Russia, 18 maggio 1868 (6 maggio del calendario giuliano) – Ekaterinburg, Russia, 17 luglio 1918

Una croce ortodossa bianca s’innalza oggi sul luogo del martirio degli ultimi Zar di Russia. Nel 1977 Boris Eltsin, allora primo segretario del Partito comunista a Sverdlovsk, ricevette da Mosca l’ordine di distruggere la casa Ipat’ev, luogo di prigionia e del massacro di Nicola II e della sua famiglia, casa che era diventata oggetto di troppa curiosità per molti e con «intenzioni sospette». Macchinari cantieristici lavorarono per una notte intera finché l’edificio venne completamente raso al suolo. Per una strana coincidenza sarà ancora Eltsin, già presidente della Russia, a dare solenne sepoltura ai resti dei Romanov nel 1998 a San Pietroburgo.

famiglia, casa che era diventata oggetto di troppa curiosità per molti e con «intenzioni sospette». Macchinari cantieristici lavorarono per una notte intera finché l’edificio venne completamente raso al suolo. Per una strana coincidenza sarà ancora Eltsin, già presidente della Russia, a dare solenne sepoltura ai resti dei Romanov nel 1998 a San Pietroburgo.

Di temperamento malleabile e velleitario, Nicola II (1868- delle volte, prima di prendere una decisione, subiva l’ascendente di colui che aveva l’opportunità di parlargli per ultimo), cedeva con grande facilità alle pressioni esterne e in particolare alla moglie di cui era teneramente innamorato.

delle volte, prima di prendere una decisione, subiva l’ascendente di colui che aveva l’opportunità di parlargli per ultimo), cedeva con grande facilità alle pressioni esterne e in particolare alla moglie di cui era teneramente innamorato.

Fu saldamente ancorato ai suoi principi semplici e forti, ereditati dal padre: lo zar è inviolabile e l’esercito russo invincibile; la religione ortodossa è la sola colla in grado di saldare il popolo al trono. L’unica minaccia, secondo lo zar Nicola, era l’intellighentia: un gruppo di uomini, sviati da cattive letture.

Il fatto di avere, al suo fianco, una straniera, tedesca per sangue e inglese per educazione, non gli giovò di certo, benché Alice d’Assia (1872-

La Zarina si circondava di antiche icone che, a suo dire, erano dotate di virtù straordinarie. Accoglieva con estrema disinvoltura monaci sospetti, pope sconociuti, pellegrini pseudo- l’infausto Rasputin («debosciato», etichetta data al padre perché grande bevitore di vodka), soprannome di Gregorio Efimovič Novychy (1870-

l’infausto Rasputin («debosciato», etichetta data al padre perché grande bevitore di vodka), soprannome di Gregorio Efimovič Novychy (1870-

Tutto ciò che Alessandra dice e scrive al consorte le è suggerito da Rasputin, convinto, comunque a ragione, che la fame porterà alla rivoluzione.

Uomo privato, più che pubblico, Nicola II ama prendere di più una tazza di tè insieme all’amata moglie che ascoltare un ministro, godere della presenza dei cinque figli (Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, Alessio) che prestare attenzione ai lamenti del popolo, anche in momenti particolarmente gravi per la sua patria: scioperi, manifestazioni studentesche, attentati e omicidi ai danni di notabili… eppure sul suo diario preferisce annotare le variazioni di temperatura, descrivere una passeggiata in bicicletta, una gara di canottaggio, un momento particolarmente romantico con la sua Alessandra.

Con il tempo la zarina si ritaglia il suo spazio nell’autorità governativa fino ad interpellare  personalmente i ministri, discutere con loro, nominarli o esautorarli.

personalmente i ministri, discutere con loro, nominarli o esautorarli.

Il popolo si ribellerà a questa situazione, e a prescindere dai disegni di Lenin, i russi, delusi del loro Zar, arriveranno ad odiare la dinastia Romanov.

Il presidente della Duma, Rodzjanko, convocato da Nicola II, confessa alla vigilia della rivoluzione: «Con nostra grande vergogna, il disordine regna ovunque. La nazione si rende conto che avete bandito dal governo tutti quelli che godevano della fiducia del popolo e che li avete sostituiti con personaggi indegni e incompetenti».

Caduti nelle mani dei bolscevichi, lo Zar lamenta il cattivo trattamento che devono subire e si sente rispondere da uno degli ufficiali sottoposti alla loro custodia: «Io provengo dal popolo. Quando il popolo vi tendeva la mano, non l’avete mai afferrata. Oggi non vi tenderò la mia». In molte fabbriche gli operai reclamano un castigo esemplare per i «vampiri Romanov».

Tutti gli errori compiuti da Nicola non giustificano affatto gli orrori della rivoluzione russa e dei suoi leader, compreso il massacro di Ekaterinburg. Il 20 agosto del 2000, nella cattedrale moscovita di Cristo Salvatore, l’ultimo Zar è stato canonizzato insieme ad altri 853 martiri della rivoluzione comunista. (Autore: Cristina Siccardi -

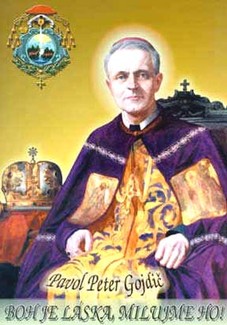

16 Beato Paolo (Pietro) Gojdic (17 luglio)

Presov (Slovacchia), 17 luglio 1888 -

Martirologio Romano:

Nacque il 17 luglio 1888 a Ruské Peklany presso Presov, nella famiglia del sacerdote greco cattolico Stefan Gojdic; sua madre si chiamava Anna Gerberyová. Nel battesimo ricevette il nome di Peter.

Frequentò le scuole elementari a Cige?ka, Bardejov e Presov, compiendo gli studi ginnasiali a Presov, conclusi con l’esame di maturità nell’anno 1907. Seguendo la voce di Dio che lo chiamava al sacerdozio iniziò gli studi di teologia a Presov. Dato che conseguiva ottimi risultati, dopo un anno venne inviato a continuare gli studi a Budapest. Conclusi gli studi, il 27 agosto 1911 fu ordinato sacerdote a Presov dal Vescovo Dr. Ján Vályi. Dopo l’ordinazione operò per un breve periodo quale viceparroco presso suo padre.

Dopo un anno fu nominato prefetto del convitto eparchiale e nello stesso tempo insegnò la religione in una scuola media superiore. In seguito fu nominato protocollista ed archivista nella curia diocesana. Inoltre gli venne affidata la cura spirituale dei fedeli a Sabinov, in qualità di viceparroco. Nell’anno 1919 divenne direttore dell’ufficio episcopale.

curia diocesana. Inoltre gli venne affidata la cura spirituale dei fedeli a Sabinov, in qualità di viceparroco. Nell’anno 1919 divenne direttore dell’ufficio episcopale.

A sorpresa di tutti il 20 luglio 1922 entrò a far parte dell’Ordine di San Basilio Magno dove, dopo la vestizione avvenuta il 27 gennaio 1923 prese il nome di Pavol.

Maturò tale decisione in segno di modestia, umiltà, desiderio di vivere la vita ascetica per meglio servire Dio. La volontà di Dio però era un’altra, e lo aveva destinato ad un’alta carica pastorale nel servizio di Vescovo.

Il 14 settembre 1926 fu nominato amministratore apostolico dell’eparchia di Presov. All’atto della sua istallazione come amministratore apostolico comunicò il programma del suo apostolato: ”Con l‘aiuto di Dio voglio diventare un padre degli orfani, aiuto dei poveri e consolatore degli afflitti“.

Il primo atto ufficiale di Pavol Gojdi? nella carica di neonominato amministratore dell’eparchia di Presov fu quello di sottoscrivere la lettera pastorale in occasione del 1100° anniversario della nascita di San Cirillo, apostolo degli Slavi. Così iniziò la sua attività nello spirito degli apostoli degli Slavi, sempre fedele a Roma, così come loro. Era uno Slavo e amava molto il suo rito orientale.

Poco tempo dopo, il 7 marzo 1927 fu nominato Vescovo con il titolo di Harpas (Ecclesiae Harpasenae – Asia Minore). La consacrazione episcopale avvenne nella basilica di San Clemente a Roma, il 25 marzo 1927, festa dell’Annunciazione della B. V. Maria.

Il 13 aprile 1939 fu nominato amministratore apostolico in Slovacchia dell’Amministrazione apostolica di Muka?ev. Nella situazione complessa dello Stato slovacco la sua persona divenne una “spina nell’occhio” per i rappresentanti del governo d’allora, e perciò presentò la rinuncia alla carica. Il Papa del tempo apprezzava le sue iniziative, e non solo rifiutò la sua rinuncia ma lo nominò Vescovo residenziale di Presov. E così, l’8 agosto 1940 fu solennemente intronizzato a Presov ed in seguito, il 15 gennaio 1946, confermato nella giurisdizione su tutti i grecocattolici di tutta la Cecoslovacchia.

Lo sviluppo promettente della vita religiosa e spirituale dell’eparchia che avvenne sotto l’esempio personale e con il fervore del Vescovo Pavol venne interrotto dagli avvenimenti di guerra, e soprattutto con l’ascesa al potere dei comunisti nell’anno 1948. La loro linea ideologica faceva presentire la battaglia soprattutto contro la Chiesa grecocattolica.

Il Vescovo P. P. Gojdi? rifiutava le iniziative di far passare i grecocattolici all’ortodossia, appoggiate dal partito comunista e dal potere di Stato, pur sapendo di rischiare in tal modo la persecuzione e l’arresto, anche la morte. Via via venne isolato dal clero e dai fedeli. Pur essendo sottoposto a grande pressione per abiurare la fede cattolica e rompere l’unità con il Papa, rifiutò tutte le offerte attraenti.

Durante gli avvenimenti tristemente noti del Sobor di Presov, del 28 aprile 1950, attraverso il quale il potere di Stato mise fuori legge la Chiesa grecocattolica e ne vietò l’attività, il Vescovo Pavol Gojdi? fu arrestato ed internato. Così cominciava la sua via crucis per molte prigioni dell’ex-

Nei giorni dall’11 al 15 gennaio 1951 in un processo inventato contro i cosiddetti Vescovi “altotraditori” (Vojtassák, Buzalka e Gojdi?) fu condannato all’ergastolo, alla multa di duecentomila corone e privato di tutti i diritti di cittadino.

Seguirono i trasferimenti da una prigione all’altra. Il Vescovo P. P. Gojdi? veniva sottoposto a maltrattamenti fisici e psichici, ad umiliazioni, costretto a fare i lavori più difficili ed umilianti. Egli però non si lamentava mai, non chiedeva agevolazioni. Utilizzava ogni momento per pregare, celebrando clandestinamente le sante liturgie.

In seguito all’amnistia del 1953, emanata dal presidente dello Stato A. Zápotocky´, la sua pena fu permutata dall’ergastolo a 25 anni di detenzione. Aveva allora 66 anni e il suo stato di salute peggiorava in continuazione. Tuttavia le richieste ulteriori di amnistia, vennero rifiutate.

Il Vescovo Pavol Gojdi? avrebbe potuto uscire dal carcere solo a prezzo di tradire la sua fedeltà alla Chiesa e al Santo Padre. Gli venivano offerte varie proposte, come viene testimoniato anche da un fatto che lui stesso ricordava così: Nella prigione di Ruzy? era stato accolto in una stanza ufficiale, dove era stato portato dalla sua cella, da un alto ufficiale in divisa.

Questi gli comunicava che da quella stanza sarebbe andato direttamente a Presov, a patto che fosse disposto a diventare Patriarca della Chiesa ortodossa in Cecoslovacchia.

Il Vescovo rifiutò questa proposta chiedendo scusa e spiegando che ciò sarebbe stato un gravissimo peccato contro Dio, un tradimento del Santo Padre, della propria coscienza e dei fedeli, molti dei quali soffrivano allora persecuzioni.

Un grande desiderio del VescovoGojdi? fu quello di morire confortato dai sacramenti il giorno del suo compleanno. Entrambi i desideri si adempirono.

Il testimone oculare degli ultimi istanti della sua vita fu il suo condetenuto, l’infermiere Frantisek Ondruska, che ne ha offerto una testimonianza unica. Ha confermato che fu esaudito il desiderio del Vescovo, morto il 17 lugli 1960, cioè il giorno del suo 72° compleanno. Morì nell’ospedale del carcere di Leopoldov (Slovacchia), in conseguenza delle malattie contratte a causa dei maltrattamenti subiti. In seguito fu seppellito senza alcuna onoranza nel cimitero del carcere in una tomba senza nome, con il numero carcerario 681.

In conseguenza della distensione della situazione politica in Cecoslovacchia nell’anno 1968, gli organi di Stato, dopo molte dilazioni hanno dato il permesso all’esumazione dei resti mortali del Vescovo P. P.Gojdi?.

L’atto di esumazione avvenne nel cimitero di Leopoldov il 29 ottobre 1968 a cui seguì il trasporto dei resti mortali a Presov. Per deliberazione degli organi di normalizzazione istituiti dopo l’occupazione sovietica furono trasportati nella cripta della Chiesa cattedrale grecocattolica di San Giovanni Battista a Presov. A partire dal 15 maggio 1990 si trovano nella cappella della cattedrale in un sarcofago.

Il Vescovo Pavol Gojdi? è stato legalmente riabilitato il 27 settembre 1990. In seguito è stato insignito in memoriam dell’Ordine di T. G. Masaryk di II grado e della Croce di Pribina di I grado.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II durante la sua visita storica in Slovacchia, visitando Presov ha pregato sulla tomba di questo Vescovo-

17 San Pietro Liu Ziyu -

Martirologio Romano: Nel territorio di Zhujiaxiezhuang vicino a Shenxian nella provincia dello Hebei in Cina, San Pietro Liu Ziyu, martire, che nella persecuzione dei Boxer, nonostante i tentativi di dissuasione degli amici, in presenza del mandarino rimase fermo nella fede cristiana e fu per questo trafitto con la spada.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

18 Santa Rufina -

Martirologio Romano: A Siviglia nell’Andalusia in Spagna, Sante Giusta e Rufina, vergini, che, arrestate dal governatore Diogeniano e sottoposte a crudeli supplizi, patirono il carcere, l’inedia e altre torture: Giusta morì in prigione, mentre a Rufina, per aver confessato la sua fede nel Signore, fu spezzato il collo.

Rufina e Giusta, Sante, martiri di Siviglia.

Patrone della città di Siviglia, sono menzionate nel Martirologio Geronimiano (soltanto Giusta), in quelli di Adone e di Usuardo (19 luglio) e nel Romano (18 dello stesso mese.

Nei libri liturgici mozarabici la commemorazione è sempre al 17 luglio.

Il culto delle loro reliquie è abbondantemente testimoniato dal sec. VII ed il racconto del loro martirio, benché conservato in codici del sec. X, risale al sec. VI; lo stile sobrio, l'esatta descrizione dei riti siri in onore di Adone e Salambò, e la precisione di altre notizie storiche ci permettono di pensare, se non ad un teste oculare, almeno a un autore che raccolse con cura tradizioni orali o scritte non ancora deformate.

descrizione dei riti siri in onore di Adone e Salambò, e la precisione di altre notizie storiche ci permettono di pensare, se non ad un teste oculare, almeno a un autore che raccolse con cura tradizioni orali o scritte non ancora deformate.

Giusta e Rufina vendevano oggetti di ceramica.

In occasione delle feste di Adone, che si celebravano in Siviglia dal 17 al 19 luglio, i devoti di questa divinità orientale facevano una processione coll'idolo, e andavano danzando di casa in casa per chiedere un obolo; arrivati da Giusta e Rufina, chiesero alcuni vasi per fiori, che dovevano essere usati per i «giardini di Adone».

Il rifiuto delle Sante ebbe come conseguenza la distruzione della loro merce ed esse distrussero a loro volta Ndolo Salambò; il governatore Diogeniano pertanto le fece rinchiudere in carcere e torturare.

Dovendosi celebrare una nuova processione Diogeniano dispose che le due donne vi partecipassero a piedi nudi.

Giusta mori poi in carcere; Rufina fu decapitata.

L'epoca del martirio è ignota.

Diverse città, oltre a Siviglia, hanno le sante come patrone, o hanno intitolato loro una chiesa: Orihuela, Huete, Maluenda, Badajoz, Lisbona, ecc.

Sono rappresentate con oggetti di ceramica in mano o con gli strumenti del martirio o con un leone ai piedi; spesso si stagliano sullo sfondo della celebre torre della cattedrale di Sivíglia, «la Giralda».

A Maluenda (Saragozza), nella chiesa loro dedicata, si conserva una pittura del XV sec.; una si trova a Siviglia, nella cattedrale, un'altra, di Zurbarán, a Parigi, nel museo del Louvre, un'altra ancora nella stessa cattedrale di Siviglia ed, infine, una di Goya a Madrid, nel Museo del Prado e una di Murillo al Museo provinciale di Siviglia.

(Autore: Manuel Sotomayor – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

19 Beato Sebastiano dello Spirito Santo -

+ Lima, Perù, 1721

Nel convento massimo dell’Ordine Mercedario di Lima in Perù, il Beato Sebastiano dello Spirito Santo, era laico donato dell’Ordine.

Fu famoso per i miracoli, fra i quali, mentre cantava il Magnificat, restituì la salute a molti ammalati e di tanto in tanto meritò di essere abbracciato dal Signore Gesù.

Morì in santità nell’anno 1721 nello stesso convento.

L’Ordine lo festeggia il 17 luglio.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

20 San Teodosio di Auxerre -

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

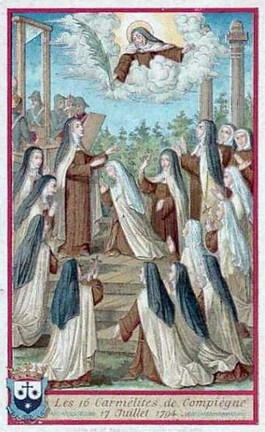

21 Beate Teresa di Sant'Agostino e Compagne -

m. Parigi, 17 luglio 1794

Sono le sedici Carmelitane Scalze del monastero dell'Incarnazione di Compiègne (Francia). Appena la rivoluzione francese degenerò nel terrore, si offrirono a Dio come vittime di espiazione per impetrare pace alla Chiesa e al loro Paese.

Arrestate e incatenate il 24 giugno 1794, ebbero la forza di comunicare anche agli altri la loro gioia e la loro fede.

Condannate a morte per la loro fedeltà alla Chiesa e alla vita consacrata e per la loro devozione verso i sacri Cuori di Gesù e Maria, furono ghigliottinate a Parigi il 17 luglio 1794, mentre cantavano inni e dopo aver rinnovato i voti nelle mani della priora, Teresa di Sant'Agostino. Furono beatificate da San Pio X il 13 maggio 1906.

Emblema: Giglio, Palma

Martirologio Romano: A Parigi in Francia, beate Teresa di Sant’Agostino (Marta Maddalena Claudina) Lidoine e quindici compagne, vergini del Carmelo di Compiègne e martiri, che durante la rivoluzione francese furono condannate a morte per avere fedelmente osservato la disciplina. La comunità delle Carmelitane Scalze si era stabilita a C. (Oise, Francia) nel 1641, provenendo dal monastero di Amiens. A sette anni dalla fondazione sorgeva il convento con la chiesa dedicata all'Annunciazione. Il monastero prosperò sempre nel fervore, splendendo per regolare osservanza e per fedeltà allo spirito teresiano, godendo dell'affetto e della stima della corte francese.

La comunità delle Carmelitane Scalze si era stabilita a C. (Oise, Francia) nel 1641, provenendo dal monastero di Amiens. A sette anni dalla fondazione sorgeva il convento con la chiesa dedicata all'Annunciazione. Il monastero prosperò sempre nel fervore, splendendo per regolare osservanza e per fedeltà allo spirito teresiano, godendo dell'affetto e della stima della corte francese.

Allo scoppio della Rivoluzione le monache rifiutarono di deporre l'abito monastico e quando i torbidi accennarono ad aumentare, tra il giugno e il settembre 1792, seguendo un'ispirazione avuta dalla priora, Teresa di S. Agostino, tutte si offrirono al Signore in olocausto "per placare la collera di Dio e perché la pace divina, recata sul mondo dal suo caro Figlio, fosse resa alla Chiesa e allo Stato". L'atto di consacrazione, emesso anche da due suore anziane che al primo momento si erano spaventate al pensiero della ghigliottina, divenne l'offerta quotidiana fino al giorno del martirio, giunto due anni dopo.

Cacciate dal monastero il 14 settembre 1792, le carmelitane scalze continuarono la loro vita di preghiera e penitenza, divise in quattro gruppi in varie parti di Compiegne e unite dall'affetto e dalla corrispondenza, sotto la vigile direzione di Teresa di Sant' Agostino. Presto scoperte e denunciate dal comitato rivoluzionario, il 24 giugno 1794 furono catturate o rinchiuse insieme a Sainte-

Il giorno dopo, con giudizio sommario, in cui esse ebbero modo di manifestare la loro fortezza, le sedici carmelitane scalze furono condannate a morte dal tribunale rivoluzionario per la loro fedeltà alla vita religiosa, per il "fanatismo" (specialmente in relazione alla meravigliosa devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria) e per l'attaccamento all'autorità costituita. Mentre erano portate in carretta per l'esecuzione alla Barrière-

Giunte ai piedi della ghigliottina, dopo aver cantato il Veni Creator, una dopo l'altra rinnovarono davanti alla priora la professione religiosa e furono decapitate. Ultima venne uccisa la madre Teresa di S. Agostino, che aveva preparato così bene le figlie al martirio e che aveva realizzato in maniera meravigliosa quanto ella era solita dire: "L'amore sarà sempre vittorioso. Quando si ama, si può tutto". Il martirio, avvenuto il 17 luglio 1794, dimostrava ancora una volta il potere insuperabile dell'amore di Cristo.

Dai documenti esistenti e dalle testimonianze preziose delle tre carmelitane scalze della comunità di Compiegne che sfuggirono al martirio, possiamo fare l'elenco delle sedici martiri con i loro rispettivi nomi di religione, più o meno completi e, tra parentesi, quelli secolari:

Suor S. Luigi (Maria Anna Francesca Brideau), sottoprìora, nata a Belfort il 7 dicembre 1751;

Suor Anna Maria di Gesù Crocifisso (Maria Anna Piedcourt), nata a Parigi il 9 dicembre 1715;

Suor Carlotta della Resurrezione (Anna Maria Maddalena Thouret), nata a Mouy (Oise) il 16 settembre 1715;

Suor Eufrasia dell'Immacolata Concezione (Maria Claudia Cipriana Brard), nata a Bourth (Eure) il 12 maggio 1736;

Suor Enrichetta di Gesù (Maria Francesca de Croissy), nata a Parigi il 18 giugno 1745;

Suor Teresa del Cuore di Maria (Maria Anna Hanisset), nata a Reims (Marne) il 18 gennaio 1742;

Suor Teresa di S. Ignazio (Maria Gabriella Trézel), nata a Compiègne il 4 aprile 1743;

Suor Giulia Luisa di Gesù (Rosa Cristiana de Neuville), nata a Avreux (Eure) il 30 dicembre 1741;

Suor Maria Eririchetta della Provvidenza (Maria Annetta Pelras), nata a Cajare (Lot) il 16 giugno 1760;

Suor Costanza (Maria Genoveffa Meunier), novizia, nata a Saint-

Suor Maria dello Spirito Santo (Angelica Roussel), conversa, nata a Fresne-

Suor S. Marta (Maria Dufour), conversa, nata a Bannes (Sarthe) il 2 ottobre 1741;

Suor S. Francesco Saverio (Elisabetta Giulietta Vérolot), conversa, nata a Lignières (Aube) il 13 gennaio 1764;

Suor Caterina Soiron, suora esterna (tourière), nata a Compiègne il 2 febbraio 1742;

Suor Teresa Soiron, suora esterna (tourière), nata a Compiègne il 23 gennaio 1748.

Le martiri furono beatificate da s. Pio X il 13 maggio 1906, con breve pontificio, mentre già il 10 dicembre precedente era stato pubblicato il decreto de tuto per procedere alla dichiarazione del martirio delle sedici carmelitane scalze. La loro festa è celebrata il 17 luglio dall'Ordine dei Carmelitani Scalzi e dall'arcidiocesi di Parigi.

Recentemente, il nome delle beate ha avuto risonanza inaspettata grazie a opere letterarie di valore indiscutibile. Nel 1931 Geltrude von Le Fort ricavava dal racconto storico della vita e del martirio delle carmelitane di C. il romanzo Die letzte am Schafott (vers. it. : L'ultima al patibolo, Brescia 1939), dal quale il p. R. Bruckberger ebbe l'ispirazione di realizzare un film, dei cui dialoghi affidava la redazione nel 1937 a Georges Bernanos.

Questi, dieci anni dopo, nel 1947-

Nel gennaio 1957 Les dialogues des Carmélites, presentato musicato da Francis Poulenc alla Scala di Milano, estendeva l'irradiazione dell'opera del Bernanos. Finalmente, nel 1959, con regia di Philippe Agostini, il produttore Bruckberger riusciva ad attuare il suo sogno portando sullo schermo Les dialogues des Carmélites, film in coproduzione italo-

22 Santi Zoerardo o Andrea e Benedetto -

Sant’Andrea Zoerard era un eremita di origine polacca che viveva sul monte Zobor in Ungheria, vicino ad un monastero benedettino, sotto la cui influenza ammaestrò San Benedetto di Skalka.

Morì intorno al 1010. La sua vita fu scritta dal Beato Mauro, benedettino.

Fu canonizzato nel 1083.

Nel commemorarlo in data 17 luglio, così ne fa menzione il Martyrologium Romanum insieme al Santo suo discepolo: “A Nitra sull’omonimo fiume presso i monti Carpazi, nell’odierna Slovacchia, Santi Zoerardo o Andrea e Benedetto, eremiti, che, venuti, su richiesta del re Santo Stefano, dalla Polonia in Ungheria, condussero in un eremo sul monte Zobor una vita di estrema austerità”.

Pare priva di fondamento la tradizione che vuole i due Santi appartenenti all’ordine camaldolese, nonché l’eventualità del loro martirio.

Martirologio Romano: A Nitra sull’omonimo fiume presso i monti Carpazi, nell’odierna Slovacchia, Santi Zoerardo o Andrea e Benedetto, eremiti, che, venuti, su richiesta del re Santo Stefano, dalla Polonia in Ungheria, condussero in un eremo sul monte Zobor una vita di estrema austerità. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -